僕が妻の中にあらたな生命を宿していると知ったのは、今年(2019)の1月の終わりのことでした。その頃、夫婦ではなく、遠距離で交際中だった僕たちは、その事実に驚きました。各々、目指すべき未来があり、同棲やその先の結婚は数年後だと思っていたし、妻はあたらしい仕事をスタートさせたばかりだったのです。

不妊治療をされている方や子どもを欲している方には不謹慎に思われてしまうかもしれませんが、正直なところ僕らはその生命に対して、最初、ポジティブな反応を示すことができませんでした。「今のタイミングではないのではないか」という将来から逆算した合理性がその時は勝っていたのです。

妊娠の事実を知ったのはとても早く、そのような意味で、僕たちには選択肢がありました。といっても、母体への影響を考慮して、施術するなら二週間ほどの間で決めなくてはいけない状況でしたが。

僕自身、大手の安定した会社に勤めていれば、深刻に悩まなかったかもしれません。しかし、僕は小さな会社を営んでおり、それが一体どれくらいまで続くのか、子どもを成人させるまでしっかり育て上げる余裕があるのか、自信がありませんでした。

僕と妻は、決断をくだすまで何度も電話で話し合いをしました。もしも施術をするならば、僕たちだけの間で留める方が良いだろうと心に決めて、誰にも打ち明けるつもりはありませんでした。というのも、もしも生命の萌芽を摘むことを第三者の意見によって決めたのなら、それが後になって、大きな十字架を背負わせることになるかもしれない、と考えたからです。

このような場所で、告白することは恥ずべきことかもしれませんし、生命を疎かにしていると非難されるかもしれませんが、僕たちは生命の芽を摘むという選択に大きく傾いていました。それくらいこれから仕事でやるべきことを責務として考えていたとも言えます。

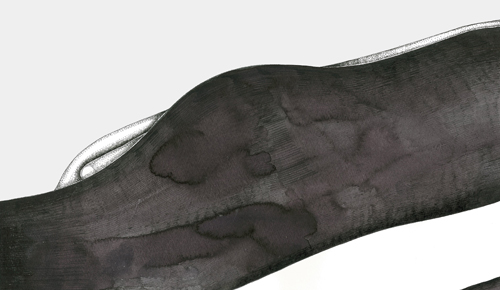

その選択が大きく覆った契機は彼女の行動でした。きっとあらたな生命を宿したことで、あらゆる感情が彼女の心を掻き回し続けていたのでしょう。僕もその期間、倫理観を激しく揺さぶられ、動揺の中にありましたから、彼女はより不安と混乱の中にいたのだと思います。

前述したように、あらたな生命とどのように向き合うのかという問題は二人だけで決めよう、と考えていた僕たちでしたが、彼女が耐えきれず、母親と仕事場に話してしまったことからすべてが変わっていきました。特に、彼女の母親の、生むということに対してポジティブな言葉を聞いたことが大きかったと思います。

こうしてある程度の時間が経過し、冷静にあの頃を振り返って、なぜ最初の選択から一変したのか、言語化できるようになってきました。あるいはもっと時間が経過したら、違った見方になるかもしれませんが、背景を読み解いてみたいと思います。

僕は東京に出て18年近く、学業や仕事をしてきましたが、数年前から何とも言葉にしにくい閉塞感に苛まれていました。虚無感と言っても良いかもしれない。仕事はある型にはまり、私生活でも感動を覚えることも少なくなっていました。もしも心が踊るようなことがあったとしても、それは束の間の出来事で終わってしまうのです。僕が小説のようなものを書き始めたのも、そうした倦怠感に打ち勝つ為に、ということもひとつの要因だったでしょう。

親として子どもを育てることは当然の義務です。少なくとも、僕が両親から教えられた倫理観として、自身の持ちうることを可能な限り、子どもに与えることは親の責務だと感じています。と同時に、子どもに与えるだけでなく、親もまた多くのものを与えられるだろう、もっと言えば、この子どもに救われるだろう、と僕はある時、稲妻に打たれたようにこのメッセージを全身で受け取りました。

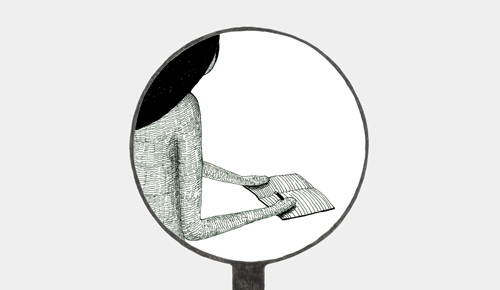

そのインスピレーションは、彼女と最終的な決断を下す為に、東京から故郷に(僕たちは同郷なのです)帰る新幹線の中、高速移動する雷を伴った雨雲を潜り抜けた後のことでした。地から天に立ち上がるような光柱とともにいまにも消え入りそうな虹がうっすらと見えました。周囲の人は誰も気づいていないのか寝入っていて、世界でこの光景を目の当たりにしているのは自分だけのような気になりました。その時、子どもが僕たちのガイドになってくれる、とそんなふうに自然に思えたのです。もちろん、そこには何の蓋然性もないのですが。後から考えると、消えゆくものへの憐憫とか、自分だけしか見えていない世界への特別な思慕みたいなことと、光景が繋がったのかもしれません。

新しい生命を迎える覚悟をして、両親に報告した時、「あなたがそのような選択をする人間に育ってくれてわたしは嬉しい」と母親は言いました。そして、「大学に合格した時や、初めて就職をした時よりも、その報告を聞いた時、この子を育てて良かった」と言葉をついでくれたのです。

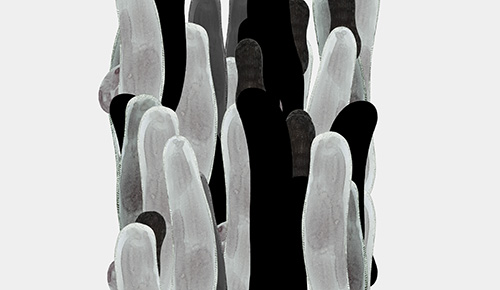

いま妻の胎内には小さな生命が息づいていて、誕生まで後3ヶ月というところまで迫ってきています。触れたり、顔も見ることは叶いませんが、すでに生命、生きるということを中心に多くのガイドを子どもは僕たちにもたらしており、きっとこれからも、それは変わらないでしょう。

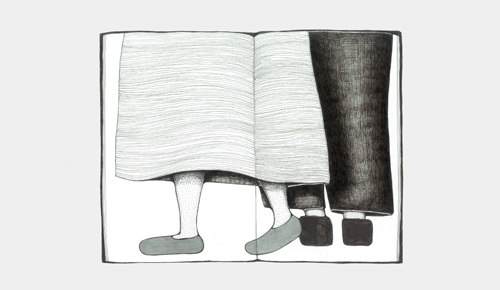

そのガイドを見逃さないように、いま少しずつ「僕が子どもだった頃」の感覚を取り戻そうと訓練をしています。自分の中にそのような眼を養うこと。子どもを通じて、世界をもう一度捉え直すこと。それは大人と子どもの視点の重なりとも言えるかもしれません。このエッセイのようなものや、マガジン全体を通じて、少しでもその視点から見えるものが伝われば嬉しく思います。

Text: arata sasaki (佐々木新)

岩手県盛岡市出身。一児の父。東京と岩手の二拠点暮らし。

ブランディング・スタジオ「HITSFAMILY」にて、ブランド・アイデンティティ・ディレクター、コピーライターとして働く傍ら、最新のアート/デザインを紹介するウェブマガジン「HITSPAPER」や”子どもを通じて世界を捉え直す”「mewl」の編集長を務めています。

また、2013年から散文を書き始めて、2016年に小説「わたしとあなたの物語」、2017年に小説「わたしたちと森の物語」を刊行。それらに併せて、言葉と視覚表現の関係性をテーマにした展示を行っています。

(HP / Instagram)

Drawing: Yoh Komiyama (小宮山洋)

プロダクトデザイナー。妻は岩手県久慈市出身。

「小宮山洋デザイン事務所」にて日用品のデザインを行う傍ら、ドローイングを描いています。

また、2019年より実験的プロダクトデザインユニット「●.(Q/period)」を土居伸彰、萩原俊矢と結成し活動しています。

(HP / Instagram)

–